☝🏼भ्रम फैलाने वाले सोशल मीडिया कार्यकर्ता का उदाहरण

हाल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (USAID) द्वारा ‘भारत में मतदाता भागीदारी’ के लिए आवंटित $21 मिलियन की धनराशि पर सवाल उठाया। उन्होंने इस फंडिंग को “चुनावी हस्तक्षेप” करार देते हुए कहा, “हमें भारत में मतदाता भागीदारी पर $21 मिलियन खर्च करने की क्या आवश्यकता है? मुझे लगता है कि वे किसी और को निर्वाचित कराने की कोशिश कर रहे थे।”

हालांकि, एक विस्तृत जांच से पता चला है कि यह $21 मिलियन की धनराशि वास्तव में बांग्लादेश के लिए थी, न कि भारत के लिए। USAID के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, जुलाई 2022 में ‘Amar Vote Amar’ (मेरा वोट मेरा) नामक एक परियोजना के लिए यह फंड बांग्लादेश में आवंटित किया गया था, जिसका उद्देश्य वहां की राजनीतिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना था। बाद में, नवंबर 2022 में, इस परियोजना का नाम बदलकर ‘Nagorik’ (नागरिक) कर दिया गया।

इस भ्रम के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने इस फंडिंग को भारत के चुनावों में बाहरी हस्तक्षेप बताया और पूछा कि इसका लाभार्थी कौन है, यह स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा, “$21 मिलियन मतदाता भागीदारी के लिए? यह निश्चित रूप से भारत की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप है।”

ग़लत जानकारी फैलाने में ‘पत्रकार’ भी शामिल

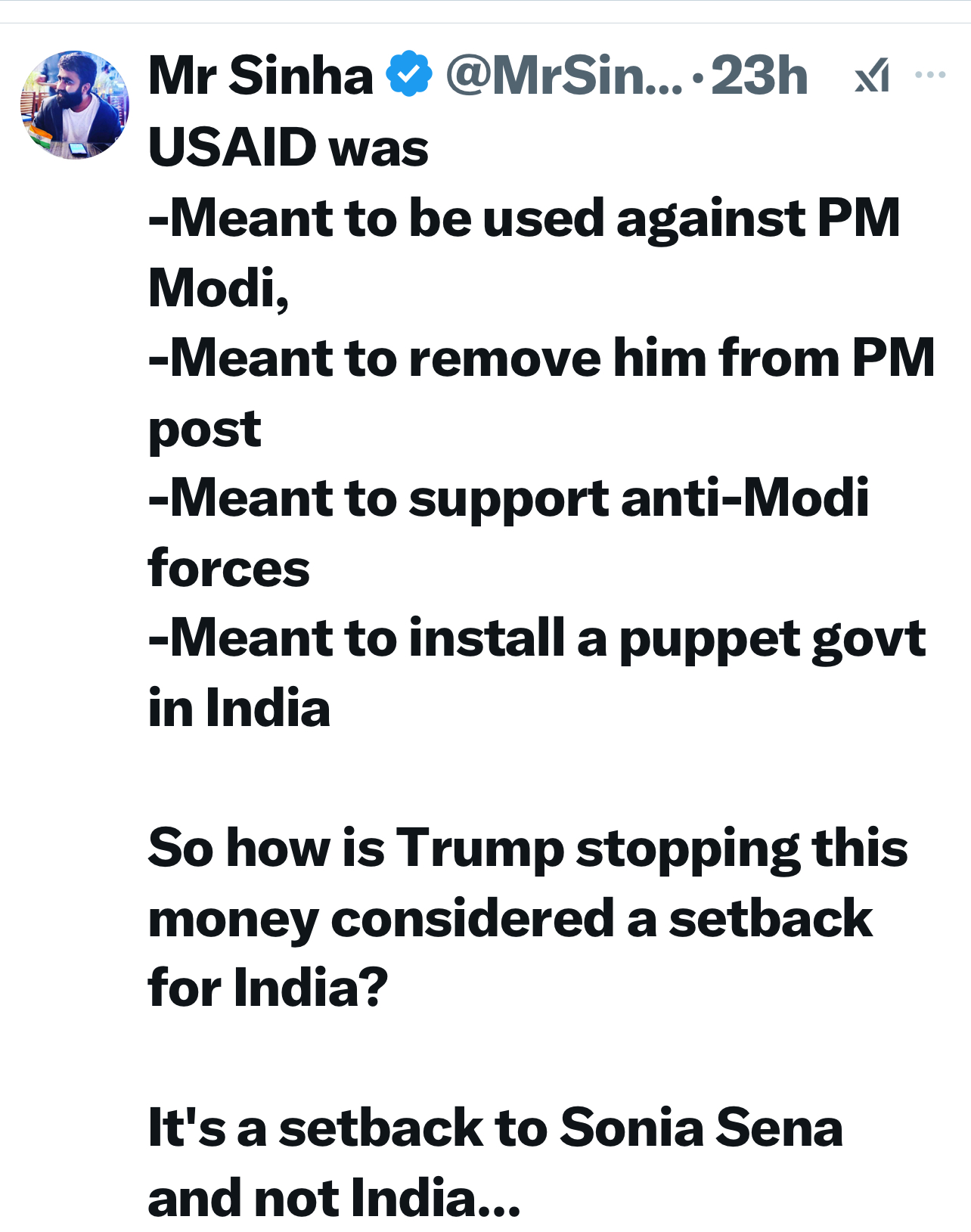

इस विवाद के बीच कुछ ‘पत्रकारों’ और सोशल मीडिया यूजर्स ने भी बिना किसी प्रमाण के चार्ट साझा करने शुरू कर दिए, जिनमें दिखाया गया था कि यह धनराशि भारत में कैसे खर्च की गई। इन चार्ट्स में बिना किसी विश्वसनीय स्रोत के बताया गया कि कांग्रेस पार्टी ने इस पैसे का इस्तेमाल मोदी सरकार को गिराने के लिए किया।

इन ग्राफिक्स और चार्ट्स को कई बीजेपी समर्थकों ने भी साझा किया, जिससे यह भ्रम और बढ़ा कि USAID की फंडिंग भारत के चुनावों को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल की गई थी। लेकिन कोई भी विश्वसनीय समाचार संगठन या सरकारी एजेंसी इन आरोपों की पुष्टि नहीं कर पाई।

भ्रम कैसे फैला?

1.अमेरिकी राष्ट्रपति की गलती – रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने ढाका (बांग्लादेश) को दिल्ली (भारत) समझकर गलत दावा कर दिया।

2.बिना स्रोत के दावे – सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए ग्राफिक्स और चार्ट बिना किसी आधिकारिक स्रोत के थे।

3.राजनीतिक रंग – भाजपा और उनके समर्थकों ने इसे भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप का मुद्दा बना दिया।

यह मामला एक और उदाहरण है कि कैसे गलत जानकारी, बिना तथ्यों की जांच किए, तेजी से फैल सकती है। यह स्पष्ट हो चुका है कि USAID की यह फंडिंग भारत नहीं, बल्कि बांग्लादेश के लिए थी। इसके बावजूद, कुछ पत्रकारों और राजनीतिक समूहों ने बिना तथ्य-जांच किए इसे भारत से जोड़कर भ्रम फैलाया।

![]()